お彼岸についてのよくある質問

お彼岸に墓前や仏前に供えたい花の種類

お彼岸に墓前や仏前に供えたい花の種類

お彼岸に墓前や仏前に供えたい花は、白い菊(マム)、白いカーネーション、白いユリ(百合)、白いラン(蘭)です。お供えに適した白い花や、故人が好きだった花が贈られます。没後一周忌を迎えるまでは白を基調とした色合いの花を供えましょう。このような白い花を基調としたお供え花を「白上がり」といいます。一周忌以降は白上がりだけでなく、「淡い色」など色が入ったお供え花を贈っても問題ありません。

白い菊はお彼岸やお盆に飾るお供え花の定番というイメージを持っている方も多いです。花びらが散りにくく、暑い時季でも長く日持ちするため好まれています。白いカーネーションは「亡き母に供える花」というイメージが強いですが、母の日参りに限らず故人を偲んで様々なお供えのシーンに贈られています。存在感のある大輪系の清楚で凛とした白いユリも菊と同様に、暑い時季でも花持ちが良く、蕾も比較的咲きやすいためお供え花として贈られています。穢れのない清楚で華やかな白い蘭は、洋花葬/和花葬どちらにもお供えしていただけます。

白い菊(マム)

「白い菊(キク)」はお彼岸やお盆に飾るお供え花の定番というイメージを持っている方も多いです。菊は花びらが散りにくく、暑い時季でも長く日持ちするため好まれています。高貴で美しい立ち姿が魅力の大輪の白い菊は、仏前に彩りを添えてくれます。また、菊の花は古来より「邪気を祓う」と伝えられています。平安時代から漢方として優れた薬効を持つ薬草としても重宝され、観賞用としても広く親しまれています。

-

【お彼岸花】デザイナーズお供え花アレンジメント S〜5L

6,680円(税込)〜

【花材:菊中心】をお選び下さい

サイズを選ぶ -

【お彼岸花束】白菊の切り花 20本〜50本

6,480円(税込)〜

サイズを選ぶ -

【お彼岸花束】お供え用切花20本

4,980円(税込)

詳細はこちら

白いカーネーション

フリルのように波打つ花びらが重なり合う、清楚な白いカーネーションです。白いカーネーションの花言葉は「私の愛情は生きている/尊敬」です。「亡き母に供える花」というイメージが強いですが、母の日参りに限らず故人を偲んで様々なお供えのシーンに贈られています。

-

【お彼岸花束】白いカーネーション ブーケブラン 10本/20本

4,780/7,180円(税込)

サイズを選ぶ

白いユリ(百合)

存在感のある大輪系の清楚で凛とした白いユリもお彼岸の、お供え花として贈られる事が多いです。ユリは様々な品種や色合いが存在しますが、中でも白いユリは仏前/墓前に手向けるのに相応しいとされています。また、菊と同様に暑い時季でも花持ちが良く、蕾も比較的咲きやすいため、仏前に長く飾れます。ユリをお供えする際は、花を長持ちさせるために花粉を取り除きましょう。

-

【お彼岸花】百合のお供え花アレンジメント MS〜4L

7,980円(税込)〜

サイズを選ぶ -

【お彼岸花】百合と蘭のお供え花アレンジメント

30,180円(税込)

詳細はこちら -

【お彼岸花束】豪華大輪系 カサブランカの花束 15輪〜50輪

7,280円(税込)〜

サイズを選ぶ -

【お彼岸花束】豪華大輪系 白いユリの花束 20輪〜100輪

6,180円(税込)〜

サイズを選ぶ

白いラン(蘭)

穢れのない清楚で華やかな白い胡蝶蘭も、お彼岸のお供え花として手向けられています。胡蝶蘭も菊と同様に暑い時季でも比較的花持ちが良く、花粉も落ちにくいため好まれます。胡蝶蘭の清楚で華やかな花姿は、故人を偲び遺族の悲しみを癒します。胡蝶蘭は洋花葬/和花葬どちらにもお供えしていただけます。

-

【お彼岸花】蘭のお供え花アレンジメント MS〜4L

8,980円(税込)〜

サイズを選ぶ -

【お彼岸花】百合と蘭のお供え花アレンジメント

30,180円(税込)

詳細はこちら -

【お彼岸花】胡蝶蘭の洋風アレンジメント M/L

13,180/17,180円(税込)

サイズを選ぶ

それ以外のお彼岸に供えられる花

上記以外のお彼岸に墓前や仏前に供えたい花の種類は、キキョウ、ナデシコ、ミソハギ、ヤマユリなどがあります。これらの春/秋のお彼岸の時期に咲く花は「お彼岸の花」とも呼ばれます。お彼岸の花は、ご先祖様を偲ぶ気持ちや、故人への想いを込めて供える事が大切です。一般的には、仏前/墓前を長い期間彩ってくれるよう長持ちする花が選ばれる傾向にあります。

お彼岸の花を贈る際のマナーやタイミング

トゲのある花や匂いが強い花はNG

バラのようにトゲがある花や、匂いが強過ぎる花は避けられる傾向にあります。お彼岸のお供えにバラを贈りたい場合には、事前にトゲを取り除きましょう。また、有毒成分を含むヒガンバナやスイセン、スズラン、スイートピーなどのツル性植物も、お供えの花には適さないため避けましょう。

一周忌を迎えるまでは「白上がり」

お彼岸にお供えする花の種類は、お供えに適した白い花や、故人が好きだった花が贈られます。亡くなられてから一周忌を迎えるまでは、白を基調とした色合いの花を供えましょう。このような白い花を基調としたお供え花を「白上がり」といいます。

お彼岸の花は贈り先に考慮する事が大切

お彼岸の花を供える場所が限られている場合は、分量や丈を調節出来る花束がオススメです。仏前にお供えする場合はフラワーアレンジメントを贈りましょう。フラワーアレンジメントは、吸水性のスポンジをセットした花カゴやバスケットに美しく花を生けたスタイルです。受け取った後に花瓶を必要とせずにそのまま飾れます。水やりは吸水性のスポンジが乾燥しないよう、染み込ませるように行います。

最近では枯れないプリザーブドフラワーも人気があります。プリザーブドフラワーとは、生花の色素を取り除き、特殊な染料を吸わせる加工を施した花です。水やりの必要もなく、取り扱う環境によっては数年間その色鮮やかな美しさを保つのがプリザーブドフラワーの特長です。いつまでも変わらぬ故人を偲んで仏前に飾りませんか。

墓前へのお供えには「左右一対」の花束を用意

墓参りで墓前にお供えする場合には「左右一対」の花束を用意しましょう。墓前や仏壇の左右には一対の花立(花を供える花器)が備わっています。それぞれ同じ花を一束ずつ供えるのが正式なマナーです。また、一束の花の本数は、3本/5本/7本などの割り切れない奇数(故人との縁が切れない)にしましょう。花束は高価格帯になるとボリュームやサイズがアップするため、用途に合わせた予算の相場を選びましょう。

お彼岸の花を贈るタイミング

お彼岸のお供え花は、お彼岸の入りの前日までに贈るのが一般的です。彼岸の入りの前日までに準備出来ない場合には、遅くともお彼岸の中日には届くように準備しましょう。2025年(令和7年)の春のお彼岸の中日は「3月20日(木/祝)」、秋のお彼岸の中日は「9月23日(日/祝)」です。

お彼岸のお供え花に添える立札/メッセージ

お彼岸のお供え花は、誰から贈られたのか分かるように立札やメッセージカードを付けて贈るのが一般的です。表書きは「御供」または「御仏前」が良いでしょう。表書きの下へご自身のお名前を書くのが一般的です。

お彼岸期間中のお墓参りについて

お墓参りに行くタイミング

お彼岸の期間中、お墓参りに行くタイミングに明確な決まりはありません。一年の中で「8月のお盆/3月と9月のお彼岸」にお墓参りをする方も多いのではないでしょうか。お彼岸の中日である「春分の日/秋分の日」は祝日のため、お墓参りをされる方が多いようです。また、お墓参りに行く時間帯は一般的には午前中が多いようです。ご自身やご家族様のご都合の良い日を選んでお墓参りをしましょう。

お彼岸の期間中にお墓参りに行けない場合

お彼岸はお盆の時期と異なり、休みの都合が付きにくくお墓参りに行けない方も多いかと思います。そのような場合は、ご先祖様へせめてもの感謝の気持ちを伝えるために、仏壇や仏具をきれいに掃除しましょう。仏具は埃を払った後に、柔らかい布などで傷付けないように優しく拭き、元の位置に戻します。その後、お彼岸の花などを供えて家族で心を込めて手を合わせましょう。お墓がある方角やあの世(彼岸)があるとされる西の方角に向かって手を合わせても構いません。お彼岸には供養の気持ちを込めてご先祖様を偲ぶ事が大切です。

お彼岸のお墓参りで準備するもの

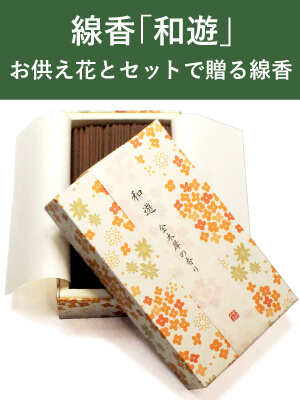

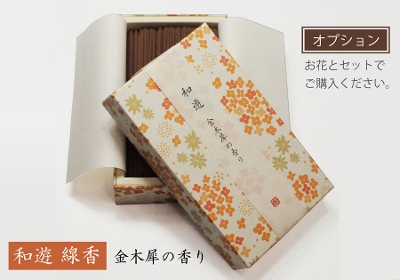

お彼岸のお墓参りであっても特別な事をする必要はありません。普段通りお参りをすればきっとご先祖様に喜んでいただけるでしょう。お墓参りに行く際には、お供え花、線香、ロウソク、お供え物、マッチ、数珠、ゴミ袋、ほうき、ちりとり、手桶とひしゃくなどを用意します。墓石の掃除道具はお寺や霊園で貸し出している場合もあります。

お彼岸のお墓参りで行うこと

お墓に着いたらまずはご先祖様への感謝の気持ちを伝えるために、墓石をきれいに丁寧に掃除しましょう。墓石の掃除だけでなくお墓の周囲の草むしりなども行いましょう。お墓の手入れを丁寧に行うことで、故人やご先祖様を改めて感じる大切な時間になります。そして、お供え花やお供え物を供えて線香を焚き、一人ずつ心を込めて手を合わせましょう。

お彼岸の由来や歴史

お彼岸とは何ですか

お彼岸は仏教行事の一つで、自然やご先祖様に感謝を捧げる伝統行事となります。「お彼岸」という言葉に馴染みがない方でも、3月の春のお彼岸、9月の秋のお彼岸にお墓参りをする行事として広く知られています。

2025年(令和7年)のお彼岸はいつ?

2025年の春のお彼岸は「3月17日(月)〜3月23日(日)」、秋のお彼岸は「9月20日(土)〜9月26日(金)」です。お彼岸は「春分の日(3月20日頃)」と「秋分の日(9月23日頃)」を「中日(ちゅうにち)」として、その前後三日間を合わせた合計七日間です。

- 彼岸入り

- 彼岸の中日(ちゅうにち)

- 彼岸明け

春分の日/秋分の日とは

お彼岸の中日にあたる春分の日、秋分の日は、日本の祝日の一つです。春分の日、秋分の日は「自然を称え生物を慈しむ日」として、昭和23年に公布された「国民の祝日に関する法律」に定義されています。春分の日、秋分の日は必ずしも毎年同じ日ではありません。春分の日、秋分の日は「昼と夜の長さが等しくなる日」です。「暑さ寒さも彼岸まで」といわれるように、春のお彼岸は冬から春へと季節が暖かくなり、秋のお彼岸は夏の暑さが和らぎ季節が涼しくなる日です。仏教ではこの日に仏様の供養をする事で極楽浄土へ行けると考えられていたため、お彼岸には亡くなった人の供養をする日になりました。

お彼岸は四季に恵まれた日本特有の行事

3月の春分の日、9月の秋分の日にお墓参りをする習慣があるのは世界中で日本のみです。日本には古来より、太陽信仰や先祖崇拝という信仰がありました。太陽が真東から昇り真西に沈む日を特別な日と感じていたのでしょう。お彼岸の成り立ちには、彼岸の浄土信仰に加え太陽の動きや天文学も関係しています。

お彼岸とお盆の違いは何ですか

3月と9月のお彼岸には、ご先祖様を偲んでお墓参りなどを行いますが、同様の風習として8月のお盆があります。お彼岸もお盆も、ご先祖様を偲ぶ風習に違いはありません。8月のお盆はご先祖様の精霊を「お迎え」する事が目的ですが、3月と9月のお彼岸は、この世にいる私たちがあの世(ご先祖様のいる彼岸)に最も通じやすくなると考えられている期間にご先祖様を偲んで、生前と変わらぬ感謝をお伝えして「供養」する事を目的としています。

古代中国でのお彼岸の伝承

古代中国では、お彼岸に太陽が沈む真西の方角に「極楽浄土」があると信じられていました。春分の日、秋分の日には、太陽は真東から昇り真西へと沈みます。そのため此岸(この世)と彼岸(あの世)が「最も通じやすい日」と考えられていました。これらの時期に先祖供養をして冥福を祈り、自らもいつか迷いのない此岸に到達出来るよう願いました。このように、お彼岸は太陽の動きや天文学、至彼岸の浄土信仰が一体となり成立していきました。

極楽浄土は西の方角にあると考えられています

古代中国では太陽が東西へ一直線に動く、春分の日と秋分の日に太陽が沈む方角こそが、極楽浄土のある方角だと考えられていました。お彼岸には、西の方角にあると考えられている極楽浄土に向かって拝みます。極楽浄土とは、阿弥陀如来によって創造された天国のような世界です。この浄土信仰は仏教とともに中国から日本に伝わり、平安時代から広まり始めました。古来よりこの世を憂う人々は、西の方角に向かって彼岸と呼ばれる極楽浄土に想いを馳せてきたのです。

此岸(この世)と彼岸(あの世)

仏教では元来より、煩悩に満ち溢れるこの現世の世界を「此岸(しがん)」といいます。「此岸」とは「こちら側の岸」という意味です。此岸に対して、悟りの境地であるあの世の世界を「彼岸(ひがん)」といいます。「彼岸」は「あちら側の岸」という意味です。この世とあの世の双方の間には「三途の川(さんずのかわ)」が流れており、生と死の世界を隔てていると考えられています。また、川は仏教においてはとても象徴的な場所と考えられています。生と死を隔てるだけでなく、「煩悩と悟り/俗世と来世」を隔てるものとも考えられています。

お彼岸が七日間ある理由

「お彼岸」という言葉は、サンスクリット語の「パーラミター(波羅蜜多)」の漢訳である到彼岸(とうひがん)」を略した言葉です。煩悩や迷いのある世界から、悟りの開けた世界へ至る事、そこへ至るための修行を指します。お彼岸には、悟りの境地である彼岸に辿り着くために、迷いや煩悩を断ち切り、悟りの境地に至るための修行をしてきました。悟りの世界へ至るための修行は「波羅蜜多(パーラミター)」と呼ばれます。波羅蜜多には「六波羅蜜/十波羅蜜」の二種類があります。

「六波羅蜜(ろくはらみつ/ろっぱらみつ)」とは

「六波羅蜜(ろくはらみつ/ろっぱらみつ)」とは、この世に居ながらにして悟りの境界に到達するために、菩薩が行う六種の修行をいいます。七日間あるお彼岸のうち、中日である春分の日と秋分の日はご祖先様を偲びます。それ以外の六日間に「布施(ふせ)/持戒(じかい)/忍辱(にんにく)/精進(しょうじん)/禅定(ぜんじょう)/智慧(ちえ)」の「六波羅蜜」を、一日に一つずつ修めるとされています。そのためにお彼岸は七日間あるのです。

「十波羅蜜(じっぱらみつ)」とは

六波羅蜜に、これらの助けとなる「方便波羅蜜/願波羅蜜/力波羅蜜/智波羅蜜」の四つを加えたものを「十波羅蜜(じっぱらみつ)」といいます。十波羅蜜は、六波羅蜜の最後となる「慧波羅蜜」をさらに細分化したもので、悟りの境界に到達するために菩薩が行う十種の修行です。

お彼岸の花

仏前や墓前に供える花

お彼岸は仏教行事の一つです。秋分の日(9月23日頃)を中日(ちゅうにち)として、前後三日間を合わせた合計七日間です。秋のお彼岸は「9月20日(土)〜9月26日(金)」です。お彼岸にはいつも見守ってくれているご先祖様に感謝し、故人を偲ぶお供え花を贈りましょう。

正午までの注文で、最短翌日のお届け(一部地域/一部商品を除きます)

白い菊(マム)

「白い菊(キク)」はお彼岸やお盆に飾るお供え花の定番というイメージを持っている方も多いです。菊は花びらが散りにくく、暑い時季でも長く日持ちするため好まれています。高貴で美しい立ち姿が魅力の大輪の白い菊は、仏前に彩りを添えてくれます。また、菊の花は古来より「邪気を祓う」と伝えられています。平安時代から漢方として優れた薬効を持つ薬草としても重宝され、観賞用としても広く親しまれています。

【お彼岸花】デザイナーズお供え花アレンジメント S〜5L

6,680円(税込)〜

【花材:菊中心】をお選び下さい

サイズを選ぶ【お彼岸花束】白菊の切り花 20本〜50本

6,480円(税込)〜

サイズを選ぶ【お彼岸花束】お供え用切花20本

4,980円(税込)

詳細はこちら白いカーネーション

フリルのように波打つ花びらが重なり合う、清楚な白いカーネーションです。白いカーネーションの花言葉は「私の愛情は生きている/尊敬」です。「亡き母に供える花」というイメージが強いですが、母の日参りに限らず故人を偲んで様々なお供えのシーンに贈られています。

【お彼岸花束】白いカーネーション ブーケブラン 10本/20本

4,780/7,180円(税込)

サイズを選ぶ白いユリ(百合)

存在感のある大輪系の清楚で凛とした白いユリもお彼岸の、お供え花として贈られる事が多いです。ユリは様々な品種や色合いが存在しますが、中でも白いユリは仏前/墓前に手向けるのに相応しいとされています。また、菊と同様に暑い時季でも花持ちが良く、蕾も比較的咲きやすいため、仏前に長く飾れます。ユリをお供えする際は、花を長持ちさせるために花粉を取り除きましょう。

【お彼岸花】百合のお供え花アレンジメント MS〜4L

7,980円(税込)〜

サイズを選ぶ【お彼岸花】百合と蘭のお供え花アレンジメント

30,180円(税込)

詳細はこちら【お彼岸花束】豪華大輪系 カサブランカの花束 15輪〜50輪

7,280円(税込)〜

サイズを選ぶ【お彼岸花束】豪華大輪系 白いユリの花束 20輪〜100輪

6,180円(税込)〜

サイズを選ぶ白いラン(蘭)

穢れのない清楚で華やかな白い胡蝶蘭も、お彼岸のお供え花として手向けられています。胡蝶蘭も菊と同様に暑い時季でも比較的花持ちが良く、花粉も落ちにくいため好まれます。胡蝶蘭の清楚で華やかな花姿は、故人を偲び遺族の悲しみを癒します。胡蝶蘭は洋花葬/和花葬どちらにもお供えしていただけます。

【お彼岸花】蘭のお供え花アレンジメント MS〜4L

8,980円(税込)〜

サイズを選ぶ【お彼岸花】百合と蘭のお供え花アレンジメント

30,180円(税込)

詳細はこちら【お彼岸花】胡蝶蘭の洋風アレンジメント M/L

13,180/17,180円(税込)

サイズを選ぶ