お盆の花(新盆花/初盆花)

故人を偲び、仏前や墓前に供える花

お盆(新盆/初盆)とは仏教行事の一つです。8月14日(水)を中心として「8月13日(火)から8月16日(金)までの期間」をいいます。東京など「新のお盆」の地域は、7月14日(日)を中心として「7月13日(土)から7月16日(火)までの期間」です。お盆はあの世からご先祖様の魂が里帰りをする時期と考えられています。ここでは、お盆(新盆/初盆)に供える花を贈る際のマナーやタイミング、由来や歴史、習わしなどを紹介します。

- お盆(新盆/初盆)とは何ですか

- お盆(新盆/初盆)の由来について

- 2024年(令和6年)のお盆(新盆/初盆)はいつ?

- お盆の期間が地域によって異なる理由

- 7月の新のお盆(新盆/初盆)が定着した地域

- 8月のお盆(新盆/初盆)が定着した地域

- 沖縄や奄美地方でのお盆

- お盆(新盆/初盆)には何が行われますか

- 新盆(あらぼん)/初盆(はつぼん)とは

お盆の花(新盆花/初盆花)

故人を偲び、仏前や墓前に供える花

お盆(新盆/初盆)とは仏教行事の一つです。8月14日(木)を中心として「8月13日(水)から8月16日(土)までの期間」をいいます。いつも見守ってくれているご先祖様に感謝し、お墓や仏壇をきれいに掃除しましょう。そして、お盆の花・盆棚・盆提灯などを飾ってお迎えしましょう。

8月10日(日) 正午までの注文で、8月12日(火) お盆の入り前日までのお届け(一部地域/一部商品を除きます)

-

-

-

-

-

お盆(新盆/初盆)の由来や歴史、マナーetc.人気商品

ランキング

お盆のアレンジ

お盆の花束/ブーケ

お盆の枯れない花

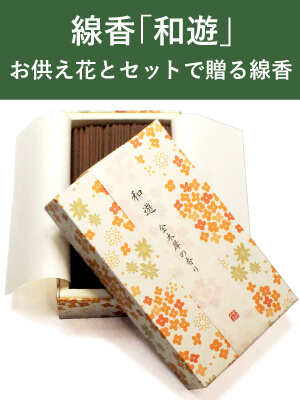

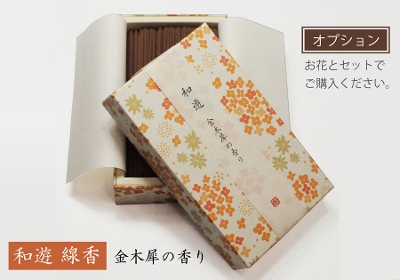

お盆の線香「和遊」

こちらをご覧下さい

お盆の花(新盆花/初盆花) 人気アイテムランキング

【お盆花】百合のお供え花アレンジメント M〜4L

10,080円(税込)〜

【お盆花】蘭のお供え花アレンジメント M〜4L

12,380円(税込)〜

【お盆花】プリザーブドフラワー 葵-Aoi-

15,980円(税込)

【お盆花束】豪華大輪系 白いユリの花束 15輪〜100輪

4,880円(税込)〜

【お盆花束】白いカーネーション ブーケブラン 10本/20本

4,780/7,180円(税込)

【お盆花】百合と蘭のお供え花アレンジメント

30,180円(税込)

【お盆花】プリザーブドフラワー 天-Ten-

7,380円(税込)

【お盆花】プリザーブドフラワー メモリアルラウンド S(全4色)/M(全3色)

5,480/7,780円(税込)

【お盆花】デザイナーズお供え花アレンジメント S〜5L

6,680円(税込)〜

【お盆花】プリザーブドフラワー 彩香-Saika- 全3色

10,180円(税込)

種類から選ぶ お盆(新盆/初盆)に墓前や仏前に供える花

白い菊(マム)

白いカーネーション

ユリ(百合)

ラン(蘭)

スタイルで選ぶ お盆(新盆/初盆)に墓前や仏前に供える花

アレンジメント

花束/ブーケ

プリザーブドフラワー

白い胡蝶蘭

線香「和遊」

お盆の花(新盆花/初盆花)の予算の相場

お盆(新盆/初盆)に供える花は予算の相場に明確な決まりはありません。 一般的な相場は、5,000円〜10,000円程度で選ばれる事が多いです。仏間の広さや飾る場所などを考慮して花のサイズやスタイルを選ぶ事も大切です。また、墓前や仏前の花器に供える花束は5,000円以上で選ばれています。花束は商品価格が大きくになると、それに合わせボリュームやサイズがアップするため、墓前や仏前などの飾る場所を意識して選ばれると良いでしょう。

お盆(新盆/初盆)のお供え花 | フラワーアレンジメント

仏前にお供えする場合には「フラワーアレンジメント」を贈りましょう。フラワーアレンジメントは、花カゴやバスケットに綺麗に見えるよう花を生けたスタイルです。花瓶を必要とせず、そのまま飾れます。水やりは花が刺さっている吸水性のスポンジが乾燥しないよう、染み込ませるように行います。

百合のお供え花アレンジメント M〜4L

10,080円(税込)〜

【サイズ】高さ45〜80cm前後

サイズを選ぶ

【お盆花】デザイナーズお供え花アレンジメント S〜5L

6,680円(税込)〜

【サイズ】高さ30〜80cm前後

サイズを選ぶ【お盆花】蘭のお供え花アレンジメント M〜4L

12,380円(税込)〜

【サイズ】高さ45〜80cm前後

サイズを選ぶ【お盆花】百合と蘭のお供え花アレンジメント

30,180円(税込)

【サイズ】高さ85cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花】胡蝶蘭の洋風アレンジメント M/L

13,180/17,180円(税込)

【サイズ】高さ53〜60cm前後

サイズを選ぶお盆(新盆/初盆)のお供え花 | 花束/ブーケ

墓参りで墓前にお供えする場合には「左右一対」の花束を用意しましょう。墓前や仏壇の左右には一対の花立(花を供える花器)が備わっています。それぞれ同じ花を一束ずつ供えるのがよいでしょう。また、一束の花の本数は、3本/5本/7本などの割り切れない奇数がよいとされています。割り切れないということで、故人との縁が切れないという意味が込められています。

白いカーネーション ブーケブラン 10本/20本

4,780/7,180円(税込)

【サイズ】長さ55〜60cm前後

サイズを選ぶ【お盆花束】そのまま飾れる お供えブーケ

5,580円(税込)

【サイズ】高さ30cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花束】豪華大輪系 カサブランカの花束 15輪〜50輪

7,280円(税込)〜

【サイズ】長さ70cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花束】白菊の切り花 20本〜50本

6,480円(税込)〜

【サイズ】長さ70〜80cm前後

サイズを選ぶ【お盆花束】豪華大輪系 白いユリの花束 20輪〜100輪

6,180円(税込)〜

【サイズ】長さ70cm前後

サイズを選ぶお盆(新盆/初盆)のお供え花 | 枯れないプリザーブドフラワー

プリザーブドフラワーとは、特殊な染料を吸わせる加工を施した花です。水やりの必要もなく、取り扱う環境によっては数年間その色鮮やかな美しさを保つのがプリザーブドフラワーの特長です。日光を避けるのが長持ちの秘訣です。

プリザーブドフラワー 葵-Aoi-

15,980円(税込)

【サイズ】高さ35cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花】プリザーブドフラワー 天音-Amane-

21,980円(税込)

【サイズ】高さ60cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花】プリザーブドフラワー アルストロメリア/ユーチャリス

26,080円(税込)

【サイズ】高さ30cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花】プリザーブドフラワー 久遠-Kuon-

31,680円(税込)

【サイズ】高さ50cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花】プリザーブドフラワー 彩香-Saika- 全3色

10,180円(税込)

【サイズ】高さ22.7cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花】プリザーブドフラワー しの/わかな

10,280円(税込)

【サイズ】高さ19cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花】プリザーブドフラワー 天-Ten-

7,380円(税込)

【サイズ】高さ26cm前後

商品の詳細はこちら【お盆花】プリザーブドフラワー メモリアルラウンド S(全4色)/M(全3色)

5,480/7,780円(税込)

【サイズ】高さ13.5〜16cm前後

サイズを選ぶ【お盆花】プリザーブドフラワー やすらぎ 全4色

8,580円(税込)

【サイズ】高さ15cm前後

商品の詳細はこちらお盆(新盆/初盆)の花とセットでご購入下さいお盆(新盆/初盆)のお供え花 | 仏前/墓前に手向ける線香

線香を手向ける事で「香りと煙を通じて、ご先祖様や大切な方と対話が出来る」と考えられています。また、線香の香りや煙は「故人の食事(香食/こうじき)」となります。仏壇へのお供えは「水/花/線香/食事/ロウソク/塗香」の六種類です。

線香 和遊(金木犀の香り)

1,780円(税込)

商品の詳細はこちら他にもありますお盆の花(新盆花/初盆花)